|

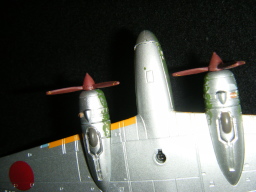

日本陸海軍機大百科、第78弾は、太平洋戦争期の陸軍輸送機兵力の中核を担った主力機、『一〇〇式輸送機二型』[キ57-Ⅱ]を紹介しましょう。

現代の航空戦略において、物資補給や整備能力のいかんが作戦の成否を決するくらいに重要であることは誰もが知っている。従って、その任務を担う輸送機の存在価値の高さもまだ然りである。しかし、航空兵站能力の重要性がはじめて認識されたといってよい第二次世界大戦において、日本陸海軍の輸送機兵力は頼りないほど貧弱だった。そんな状況下で、陸軍輸送機隊の主力機として使われたのが、一〇〇式輸送機なのだが、その飛行性能の高さとは裏腹に、本機の輸送機としてのコストパフォーマンスは必ずしも高くなかった。今回は、そのあたりの事情も含め、日本陸軍航空の輸送機の系譜を辿ってみる。

◆民間旅客機がルーツ

航空機がはじめて兵器として有効性を示した第一次世界大戦(1914-1918)当時、はっきりとした専用機という認識で、軍用輸送機部隊を組織する考えはまだ起こらなかった。 航空機がはじめて兵器として有効性を示した第一次世界大戦(1914-1918)当時、はっきりとした専用機という認識で、軍用輸送機部隊を組織する考えはまだ起こらなかった。

戦後、ヨーロッパに平和が訪れると共に民間旅客機が台頭して、定期航空路網が確立してくると、軍用機の”お下がり品”を改造した”にわか旅客機”ではなく、最初からその専用機として開発された機体も次々と就役していった。

やがて、旧態依然とした複葉羽張り構造機に代わり、全金属単葉形態機が普及した1930年代に入ると、軍用機を凌ぐほどの高性能を誇る民間旅客機も、アメリカ、ドイツを中心に出現し始め、それらがまた、軍用機の性能向上のための刺激となっていった。

このような近代旅客機の嚆矢と言える存在なのが、アメリカのボーイング社製「モデル247」、およびダグラス社の「DC-1」の両機で、ともに1933年に初飛行した。

そして、DC-1を改良してよく1934年に初飛行したダグラス社のDC-2が、その高性能を買われてアメリカ陸軍航空隊にC-32の名称で採用され、本格的近代軍用輸送機の先鞭をつけることになった。

さらにDC-2は、胴体を全く新規に設計し直し、エンジンを出力の大きい新型に換装するなどして、面目を一新したDC-3に生まれ変わり、世界各国のエアラインに就航するベストセラー機になったのだった。 さらにDC-2は、胴体を全く新規に設計し直し、エンジンを出力の大きい新型に換装するなどして、面目を一新したDC-3に生まれ変わり、世界各国のエアラインに就航するベストセラー機になったのだった。

このDC-3を軍用機に転用したのが、D-47(陸軍)、R4D(海軍)であり、第二次世界大戦期の主力輸送機として、合計1万機以上という空前絶後の生産数を記録することになった。

戦後、アメリカ大統領にまでなった、元陸軍のD・アイゼンハワー将軍が、第二次世界大戦を連合軍勝利に導いた四大兵器として、ジープ、バズーカ砲、原子爆弾とともに、C-47の名を挙げた事実からしても、本機の存在感の大きさがわかるというものだった。

■患者搬送が主目的だった、初期の日本陸軍輸送機

軍航空創設から大正時代までを通し、その装備機の大半を欧米航空先進国からの輸入機、もしくはその国産化機で賄った日本陸軍が、最初の輸送専用機として調達したのは、ドイツ製のユンカースJF-6単発小型機であった。 軍航空創設から大正時代までを通し、その装備機の大半を欧米航空先進国からの輸入機、もしくはその国産化機で賄った日本陸軍が、最初の輸送専用機として調達したのは、ドイツ製のユンカースJF-6単発小型機であった。

大正11(1922)年に2機購入したが、その機体規模からして、乗員2名のほかに乗員4名を収容できるだけの能力しかなく、もっぱら高官輸送に使われた。そして大正14(1925)年には、傷病者を搬送できるよう担架2個と座席1個を有する患者輸送機に改造された。

昭和6(1931)年、満州事変の勃発に伴い、中国大陸と日本本土間の飛行できる、より大型の患者輸送機が必要になり、ドイツのドルニエ社製「メルクール」旅客機1機を改造してこれに充てた。本機は軍医、看護員各1名と患者4名が収容できた。

そののち、昭和7(1932)年から昭和13(1938)年にかけて中島飛行機が国産化していたアメリカのフォカー社製「スーパーユニバーサル」旅客機を改造した患者輸送機が5機調達され、日中戦争期に大いに重宝された。

陸軍は同機に続いて、純国産の石川島小型患者輸送機、イギリス製D.H.「フォックスモス」、ドイツのユンカース式大型患者輸送機を、それぞれ少数ずつ調達して、現場の要求に応えた。

■最初の国産近代輸送機誕生

それまでの経緯を見ても判るように、日本陸軍航空内では、少なくとも昭和5-6年頃までは、欧米各国で、いわゆる「軍用輸送機」と位置づけられた性格の機体は存在しなかった。輸送機と言えば、患者を運ぶための機体、すなわちアンピュランス(病院機)を意味していた。 それまでの経緯を見ても判るように、日本陸軍航空内では、少なくとも昭和5-6年頃までは、欧米各国で、いわゆる「軍用輸送機」と位置づけられた性格の機体は存在しなかった。輸送機と言えば、患者を運ぶための機体、すなわちアンピュランス(病院機)を意味していた。

そんな日本陸軍航空の輸送機事情に明らかな変化が見えたのは、昭和12(1937)年4月に、中島飛行機が民間向けの双発小型旅客機として、前年9月に完成させていた「AT-2」方を人員輸送用の九七式輸送機[キ34]として制式採用してからであった。

同機は、550~650hp発動機の双発という輸送機にしては低いパワーに加え、機体サイズも全幅19.9m、全長15.3mとコンパクトだったせいで、乗員2名のほかは、乗員8名の収容能力しかなかった。

従って、完全武装の兵士、大型の物資コンテナなどの輸送能力はなく、もっぱら高官、要人などの、いわゆるVIP輸送に適した人員輸送機だった。そのため、航空軍や飛行師団、飛行団などの上級司令部に数機ずつ配備され、日中戦争、さらには太平洋戦争期を通して広く使われた。生産数も民間向けの33期を含め、合計332機と多数に及んだ。

■外国依存に逆戻り?

九七式輸送機の採用で純国産輸送機調達の道筋をつけたかに見えた日本陸軍だったが、それと前後し、アメリカのロッキード社が、当時の単発戦闘機にもひけをとらない最高速度400km/h超の高速双発旅客機、「14WGスーパーエレクトラ」をデビューさせると、迷うことなくその国産化に奔走した。 九七式輸送機の採用で純国産輸送機調達の道筋をつけたかに見えた日本陸軍だったが、それと前後し、アメリカのロッキード社が、当時の単発戦闘機にもひけをとらない最高速度400km/h超の高速双発旅客機、「14WGスーパーエレクトラ」をデビューさせると、迷うことなくその国産化に奔走した。

そして、立川飛行機を通じてライセンス生産件を取得させたうえで、「ロ式14Y型輸送機」の名称で制式採用し、九七式輸送機と併用することにした。

ロ式Y14型は、その高速性能はともかくとして、低速度域では翼端失速に陥りやすい傾向があり、地上滑走中にもグラウンドループ(地上偏向)を起こしやすいなど、決して扱いやすい機体ではなかった。加えて、もとが民間旅客機だけに、九七式輸送機と同じく、もっぱら人員輸送機(乗客数は8~10名)としてのみの用途に限られたので、コストパフォーマンスもそれほど高くなかった。

それでも、ロ式Y14は立川のほか、川崎航空機工業でも転換生産が行われ、昭和17(1942)年にかけてそれぞれ45機と55機、合わせて計100機が作られた。

■”真の兵站輸送機”がようやく出現

九七式、ロ式14型両輸送機を調達し、ようやく近代輸送機兵力を持った日本陸軍ではあったが、内実は人員輸送の用途にしか使えず、真の兵站輸送能力を備えたというわけではなかった。 九七式、ロ式14型両輸送機を調達し、ようやく近代輸送機兵力を持った日本陸軍ではあったが、内実は人員輸送の用途にしか使えず、真の兵站輸送能力を備えたというわけではなかった。

日中戦争における戦訓もあって、こうした輸送機兵力の状況に変革の要を認めた陸軍は、昭和14(1939)年8月、ロ式14Y型の転換生産を請け負った川崎航空機工業に対し、貨物コンテナ、資材などの輸送もこなせる次期高速輸送機として、キ56試作番号を与えて開発を命じた。

といっても、川崎とて独力で新規設計の輸送機をまとめる自信も余裕もなく、キ56は、ロ式Y14型をベースにし、胴体の延長(約1.5m)、大型貨物扉の設置(胴体左側)、発動機の換装(九九式五〇馬力「ハ二五」に)、離着陸性能改善のためのファウラー式フラップの採用などの改修を加えることで実現を目指した。

試作機は昭和15(1940)年11月に完成し、直ちにテストしたところ、最高速度はロ式14Y型に比して少し低下したが、前述した各種改良により、搭載量は約1トンも増加して3.1トンに、安定性と離着陸性能なども著しく改善され、実用性は格段に高まったことが確認された。

--

さらに、キ56が従来の九七式、ロ式14Y型に比べて一線を画したのは、胴体内部の艤装変更が可能で、人員、貨物いずれの輸送にも迅速に対応できた点であった。専用の装置(「ラ装置」と称した)をオプション設置すれば、空挺作戦用の落下傘兵士(10名まで)の輸送にも使えた。

昭和17(1942)年2月、有名なスマトラ島パレンバンに対する空挺作戦では、このキ56の存在がモノをいい、挺進飛行戦隊(落下傘兵士の輸送を本務とする輸送機部隊)の主力機として活躍した。 昭和17(1942)年2月、有名なスマトラ島パレンバンに対する空挺作戦では、このキ56の存在がモノをいい、挺進飛行戦隊(落下傘兵士の輸送を本務とする輸送機部隊)の主力機として活躍した。

なお、キ56の制式採用(名称は「一〇〇式貨物輸送機」)は、そのパレンバン空挺作戦よりずっと後の昭和17(1942)年11月と遅れたが、これは単に書類鉄好き上の理由に過ぎなかった。すでに昭和16(1941)年8月の段階で量産開始されており、挺進飛行戦隊を中心とした各隊に配備が進んでいた。川崎工場における量産は、昭和18(1943)年9月までに計121機に達した。

日本陸軍は、キ56の採用により、はじめて欧米流に言うところの、真の”兵站輸送機”を持つことが出来た。

■太平洋戦争期の陸軍主力輸送機

キ56の試作発注と同時に、陸軍は人員輸送機の刷新も企画し、三菱重工に対してキ57の試作番号を与えて開発を命じていた。 キ56の試作発注と同時に、陸軍は人員輸送機の刷新も企画し、三菱重工に対してキ57の試作番号を与えて開発を命じていた。

本機もまた、一から新規設計するのではなく、当時三菱が量産していた九七式重爆撃機「キ21」の期待を流用し、胴体だけ再設計する、というのが軍側からの条件であった。これは、すでに性能、および実用性が確かめられている機体を最大限利用し、早急、かつ確実に成功作を得る、という狙いに基づいた作だった。

陸軍の要求スペックは、乗員4名のほかに乗客11名を収容でき、手荷物程度の貨物も300kg搭載して、巡航速度300km/hにて1,400kmの航続力を確保する、というのが骨子だった。

三菱は、九七式重爆の設計主務者でもあった小澤久之技師を中心にして改造設計に着手し、翌昭和15(1940)年7月には、早くも試作1号機の完成に漕ぎ着けた。

再設計するとはいっても、主、尾翼、発動機はそのまま流用するので、空力バランスが崩れぬよう、胴体の外側ライン、長さなどは九七式重爆とほとんど同じとし、客室エリアの断面積の左右ラインのRを小さくして、容積を増したくらいの変更にとどめた。

もちろん、内部は全く新規設計とされ、客用椅子を右側に6個、左側に5個配置し、その間を通路にした。

九七式重爆は爆弾倉を設けるために主翼が必然的に中翼配置になったが、キ57は一般的な低翼配置にした点が外観上の大きな違いだった。

テストの結果、キ57は軍の要求をほぼ満たしていると判定され、翼昭和16(1941)年に入って「一〇〇式輸送機」の名称で制式採用され、キ56とともに各輸送機隊への配備が進められた。 テストの結果、キ57は軍の要求をほぼ満たしていると判定され、翼昭和16(1941)年に入って「一〇〇式輸送機」の名称で制式採用され、キ56とともに各輸送機隊への配備が進められた。

なお、キ57は大日本航空をはじめ、大手航空会社、新聞社向けの民間型として「MC20」の名称でも販売された。しかし、ほどなくして太平洋戦争が勃発してしまったため、その活動期間はごく僅かで、戦時中は全てが陸軍に徴傭され、人員輸送に使われた。

キ56、キ57ともに、陸軍は民間の寺田航空券急所が設計した「TK-3」と称する小型双発旅客機をベースにした人員輸送機の開発を日本航空工業に対し、キ59の試作番号を与えて命じた。

性能的には九七式輸送機と比べても低いほどだったが、一応「一式輸送機」の名称で制式採用し、昭和18(1943)年にかけて計19機調達した。しかし、機数的にも実用機とはいい難く、小規模陸軍機メーカーの”救済策”と言われる程度の存在感でしかなかった。

■陸軍輸送機能力の限界

一〇〇式輸送機は現場での評判もよく、太平洋戦争に入ってから、発動機を自社製「一〇〇式一四五〇馬力」(「ハ一〇二」)に換装して全般性能を向上させたキ57-Ⅱが、一〇〇式輸送機二型の名称で制式採用(同時に旧型は、遡って一〇〇式輸送機一型と改称)され、さらに需要が増した。 一〇〇式輸送機は現場での評判もよく、太平洋戦争に入ってから、発動機を自社製「一〇〇式一四五〇馬力」(「ハ一〇二」)に換装して全般性能を向上させたキ57-Ⅱが、一〇〇式輸送機二型の名称で制式採用(同時に旧型は、遡って一〇〇式輸送機一型と改称)され、さらに需要が増した。

結局、キ57は敗戦まで量産が続き、両型合わせて計517機という陸軍輸送機中でダントツ1位の生産数を記録する主力機になった。

太平洋戦争中には、キ56と同様に空挺降下用特殊装備「ラ装置」をオプション設置することにより、落下傘兵士の輸送、降下にも使われ、昭和19(1944)年12月の比島(現フィリピン)攻防戦末期、アメリカ軍占領下のレイテ島に対して実施した空挺作戦(計35機が参加)が、最も大規模なものとして知られている。

しかし、あくまで人員輸送が本務であった一〇〇式輸送機が主力機として君臨したということ自体、裏を返せば日本陸軍の輸送兵力の手薄さを意味し、アメリカやドイツのような真の航空輸送を行える能力に欠けていたことの証と言える。

その原因は、もともと日本陸軍の戦略構想8の根幹が中国大陸内での対ソビエト戦にあり、鉄道貨物車とトラックなどの輸送手段で事足りる、と考えていたことも影響している。

そうした構想とは全く相容れない形で太平洋戦争が始まり、大型軍用輸送機の必要性を痛感した日本陸軍は、慌てて立川キ92、三菱キ97、さらには滑空(グライダー)輸送機を動力輸送機化した国際キ105などを次々に試作発注した。しかし、既に手遅れの感があり、いずれも試作、もしくは計画、あるいは少数生産に留まり、実用域に達しないままに終わった。 そうした構想とは全く相容れない形で太平洋戦争が始まり、大型軍用輸送機の必要性を痛感した日本陸軍は、慌てて立川キ92、三菱キ97、さらには滑空(グライダー)輸送機を動力輸送機化した国際キ105などを次々に試作発注した。しかし、既に手遅れの感があり、いずれも試作、もしくは計画、あるいは少数生産に留まり、実用域に達しないままに終わった。

次回は、夜間戦闘機『月光』一一型をご紹介します。

※サイト:日本陸海軍機大百科

(2012/12/02 8:05)

|